STORY 「挑む」 Front Runner vol.2

マイクロチップに血管作製 リアルな生命現象に挑む

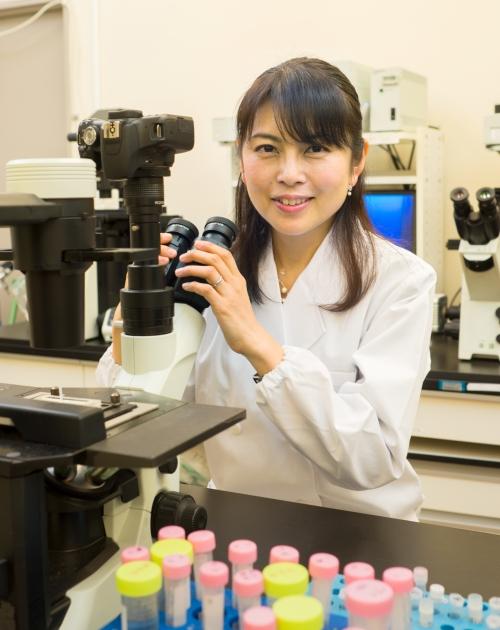

- 日本女子大学 理学部教授

- 佐藤 香枝さん

2020.09.14 掲載

日本女子大学理学部教授の佐藤香枝は、手のひらに乗るほど小さな「マイクロ流体デバイス」の中で細胞を培養し、血管で起きている現象をできるだけ正確に模擬できる血管モデルの実現に挑んでいる。創薬や新しい治療法の開発に役立つほか、胎児の造血組織が分化していく仕組みの解明につながる。 (文中敬称略)

創薬や疾患治療に役立つ血管モデルの実現を目指す

「動いているのが見えますか」。シリコンゴムで作った、髪の毛程度の細い流路が脈動するように収縮していた。流路の中にヒトの血管内皮細胞を入れて、培養液を灌流させて育てると、細胞が流路の壁に張り付いて増え、ヒトの血管を模擬した実験系ができる。デバイス全体が手のひらに乗るサイズだ。

流路をシリコンゴムの薄い膜で仕切って2層にして、片方で細胞を培養、他方には何も入れず真空ポンプにつなげる。ポンプで空気を吸い出したり戻したりすると、シリコンゴムの膜が伸びたり元に戻ったりして、膜を隔てている血管側の流路の太さが変わる。血管の脈動のシミュレーションモデルだ。

「マイクロ流体デバイスを用いると、平らなシャーレの静的な環境で細胞を培養するのに比べて、私たちの体の臓器により近い環境を作り出せる」と佐藤はデバイス開発の背景を話す。

佐藤は「肺高血圧症の患者は心拍数が多いと治療後の回復が芳しくないと聞いた」と語る。肺高血圧症は肺動脈の血圧が高くなる。心臓に負担がかかり心不全の原因にもなる。血管壁の伸展頻度が多いと、血管を取り巻く平滑筋が増えすぎて血管が狭くなる結果、治り方に違いが出ると推測されている。

力学的な刺激は胎児期の造血組織の分化にも関わる。胎児の心臓が拍動を始めると、血流の力学的な刺激によって大動脈の一部の特別な血管内皮細胞が造血幹細胞へと分化し、それが最終的に骨髄に行き着き生涯にわたる造血組織を形成すると考えられている。マウスなどの実験で、拍動がないと血液細胞が生まれないことがわかっている。

血液成分のもととなる造血幹細胞の研究に取り組む東京都医学総合研究所幹細胞プロジェクトリーダーの原孝彦らと協力し、生体外で血液細胞を作り出すための研究を進める。血管が伸び縮みすると、血管壁の細胞をつなぐ細胞接着分子に力がかかり刺激される。そこが起点となって力学刺激が細胞内の化学的なシグナル(信号)に変換され細胞の分化や増殖などが始まると考えられている。

力学的な刺激に注目

血液ができる仕組みがわかれば、血液を人工的に量産できるかもしれない。献血に依存しなくても輸血用血液を賄える。造血組織の分化過程の解明で「力学的な刺激はこれから研究が進む領域だ」と佐藤は説明する。

皮膚の炎症やアレルギーに伴う水膨れやむくみを模擬できる実験系も作った。血管内皮細胞とリンパ管内皮細胞を薄いPET(ポリエチレンテレフタレート)膜を介して2層に培養したデバイスだ。膜には微細な穴が開いているが、2つの流路は混じり合うことがない。細胞が灌流液の漏れ出しをブロックするからだ。

ところが血管の側に刺激物質のヒスタミンを流すと、ブロック機能は失われ、血管側から灌流液がリンパ管側に漏れ出す。リンパ管側でもブロック機能はなくなる。これが体内であれば、血管外の組織に体液が溢れ出しリンパ管でも吸収が滞って水膨れなどを生じる事態となる。ヒスタミンの作用で細胞同士を連結する接着分子の結合が緩んだ結果、細胞壁の透過性が増して漏れ出したと考えられている。

この実験は浜松医科大学の特任准教授(皮膚科学)の平川聡史とともに行った研究だが、発表すると意外なところから声がかかった。国立感染症研究所からだ。

感染研ではハブ毒に対する抗血清を保管している。この抗血清は効力を維持しているかを10年に一度チェックする必要がある。ウサギにハブ毒と抗血清を投与し、毒素による出血が抑制されるかを確かめる。動物実験削減に向けた社会的な要請を受けて、それに代わる実験系として注目されたのだ。

佐藤が科学に関心を寄せたのは高校時代だ。母がピアノ教室を経営、会社員の父もピアノを弾くのが趣味で、幼い頃から音楽に親しんだ。高校ではオーケストラ部に入り、ピアノからヴィオラに転じた。小さな部だったので、卒業生らが加わって演奏会を開いた。

きっかけは研究所の見学

部の先輩には理系の人が多く、国立がんセンター(現在の国立がん研究センター)で働く人がいた。先輩に案内され、がんセンターの研究所を見学した。「学校での化学実験も面白かったが、研究所で顕微鏡や細胞培養器に触れて研究は楽しそうだと思った」と話す。

1989年に日本女子大家政学部家政理学科Ⅰ部(現在の理学部の前身)に進学。分析化学研究室の教授、蟻川芳子(現在は日本女子大理事長 ※2019年1月~2020年5月)の指導を受ける。研究室は無機物質の分析が中心だったが、アミノ酸の分析法をテーマに与えられた。アミノ酸やタンパク質など生命現象をつかさどる物質の精密分析が盛んになってきた時代だった。

学部卒業後、東京大学大学院農学生命科学研究科に進む。「学部時代、卒業研究に取り組む中で、やはり研究がしたいと強く希望するようになった」。糖鎖の分析法の開発研究で博士号を取った後、国立がん研究センターのリサーチ・レジデントを経て、理化学研究所に基礎科学特別研究員として採用された。バイオ工学研究室主任研究員の前田瑞夫の下で、金コロイドを使ったDNA分析の研究に取り組む。

金コロイドは1µm以下の微小な金粒子を分散させた液体だ。通常は赤色だが、凝集して大きな塊になると青色に変わっていく。DNA断片に金粒子を付けて混ぜると、相補的な断片が結合し金粒子の凝集で色の変化が見える。狙ったDNA断片の存在を肉眼で確認できるわけだ。ナノテクノロジーを活用した新たな研究手法として注目された。

2004年に東大教授(当時)の片岡一則(現在は川崎市産業振興財団ナノ医療イノベーションセンター長)の主導で、医工連携の教育プログラム、続いて翌年からナノバイオ・インテグレーション研究拠点という大きな研究プログラムがスタートした。この拠点作りの中で東大大学院工学系研究科教授の北森武彦の研究室に入った。北森はマイクロ・ナノ流体デバイスによる微量分析技術の第一人者だ。様々な生体物質の分析を手がけてきた佐藤だが、ここで生涯のテーマに出合う。

「2009年に日本女子大に戻ってきた時に血管モデル作りとDNA分析にテーマを絞った」と言う。東大で医工連携を主導した片岡はドラッグデリバリーの研究に取り組んできた研究者だ。創薬においては血管から臓器への薬物の移行(薬物動態)が重要だ。周囲が線維で覆われた、ある種のがんは薬物が届かず効果的な薬が存在しない。片岡のプログラムへの参加を通じ、投与した薬物の動きがわかる血管モデルがあれば創薬に役立つと確信した。

本物の血管のような組織をデバイス内に作るのは難しく、まだ本物の血管とはほど遠いのが現実でもある。本物の血管では内皮細胞の外側に多様な細胞による組織が存在し、血管の細胞は新陳代謝を繰り返して成長する。

デバイス内で培養した細胞で何が起きているのかを見る際には、細胞内のタンパク質を染色するか、メッセンジャーRNAなどを分析する必要がある。シンプルな単一種の細胞の平面培養であれば観察は容易だが、血管を本物に近づければ近づけるほど、リアルタイムで生命現象を観察することが難しくなってくる。

必要なマイクロデバイス研究

人工的な流路によらず、血管内皮細胞と線維芽細胞をゼラチンシートの上で積層培養して内径10µm程度の毛細血管を作製することにも成功している。ただ、本物の血管に近づけたモデルが構築できるまでには、課題が山積みだ。そんな中、この分野の研究者に衝撃を与える発表が2010年にScience誌に発表された。米ハーバード大学の研究チームが肺胞を模擬したマイクロデバイスを開発したのだ。肺の血管と空気の2層構造で、「ラング・オン・チップ(チップ上の肺)」と名付けられた。呼吸を模擬して動く。

大気汚染物質の微粒子などが肺の細胞にもたらす影響を調べる実験系として脚光を浴びた。これをきっかけに米国では様々な組織チップを創薬向けに開発し売り出すベンチャー企業が誕生し研究が一気に加速した。

「日本はデバイス加工技術の研究進展は著しいが、応用への試みは米国の方が進んでいる」と佐藤は言う。チップ上で化学・生化学分析や細胞培養をするマイクロデバイスは、国際的には「マイクロ・トータル・アナリシス・システムズ(µTAS)」と呼ぶ。佐藤はµTAS国際会議のプログラム委員会のメンバーを務める。海外の活発な研究動向からみて、日本も今後力を入れ発展させるべき分野だと考えている。

蟻川の後を継いだ日本女子大の分析化学研究室は、大学院生も含め9人が所属する。「じっくりと落ち着いて勉強したいと考えている学生ばかりだ」と佐藤は言う。「明るく平和的に研究ができる環境に恵まれた。理学部物質生物科学科には1学年に約100人の女子学生がいてそれぞれ育った環境や考え方が違う。多様な人に囲まれていることも大きな刺激になる」とも。

息の長い研究を

佐藤が研究者になったころ、女性研究者は少なく、結婚や出産を機会に辞めるのではと周囲から思われていたそうだ。安定した研究職を得るのは官民を問わず容易ではなかった。近年、女性の活躍の場を増やそうという政府や産業界の動きもあって状況は女性研究者にとって改善しつつあるが、それでも十分とは言えない。「男女を問わず、研究環境が厳しさを増し研究者が多忙になっている。その上で家庭との両立と言われると、女性研究者には大きな負担だ」。佐藤は必要な研究費を着実に獲得、結婚もして研究を続けてきた。

佐藤は「早く成果を出すことに懸命になるのではなく、興味を持ってじっくりと取り組める研究テーマを選ぶことが特に女性研究者にとって大事だ」と指摘する。息の長いテーマならば、仮に産休などをとって復帰しても、大きなマイナスにはならないだろう。すぐに成果が出るかどうかはっきりしない「普遍的な価値のある大きなテーマ」を相手に、腰を据えて研究するのが女性研究者の強みを生かすことになるのではないかと、佐藤は考えている。 (日本経済新聞編集委員・滝順一/写真:橋本哲)= 日経サイエンス 2020年5月号に掲載。肩書は掲載当時